[사진전]주명덕 "섞여진 이름들"전, 한미사진미술관

- 2020-07-20 14:16:01

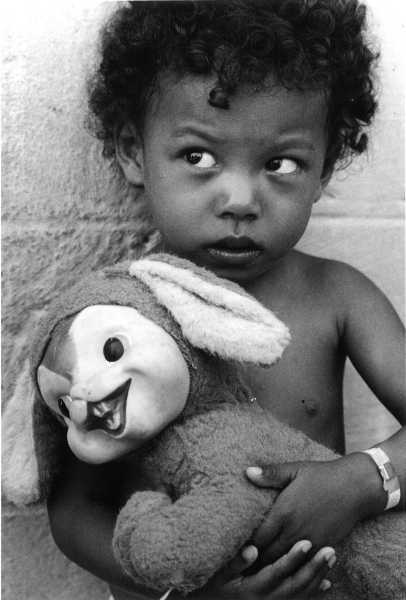

<섞여진 이름들> 전시회는 1960년 첫 전시에서도 커다란 반향을 불러일으켰지만 50년을 훌쩍 넘긴 오늘도 시대를 초월하는 다큐멘터리 사진의 힘을 유감없이 뿜어낸다. 사진 속 혼혈고아들의 슬픔, 원망, 그리움, 갈망이 아프도록 선연하다. 그들의 눈빛은 조금도 흐려지지 않았고 그들의 기도는 간절함 그대로이고 그들의 눈물은 마르지 않은 채 그대로 있다. 50, 60년이 넘도록 사진 속에서 그렇게 우리를 응시하며 폐부를 찌른다.

사진 속 아이들은 지금쯤 그 나이의 손자를 가진 할머니 할아버지가 되었을 것이다. <홀트씨 고아원>이란 이름으로 1966년 첫 전시를 열었던 당시 스물일곱의 청년 주명덕 작가도 이제 여든을 넘어섰다. 그러나 반세기가 넘는 세월을 거슬러 올라간 기억은 여전히 생생하고 강렬하다. 한미사진미술관 소장품전으로 6월 13일부터 8월 8일까지 열리는 <섞여진 이름들>은 첫 전시에서도 커다란 반향을 불러일으켰지만 50년을 훌쩍 넘긴 오늘 다시 봐도 여전히 감동적이다. 사진이 가진 사실성과 기록성, 진정성이 우리의 마음을 흔들기 때문일 것이다.

오늘의 사진가를 만든 초기 사진들

사진 속 아이들은 지금쯤 그 나이의 손자를 가진 할머니 할아버지가 되었을 것이다. <홀트씨 고아원>이란 이름으로 1966년 첫 전시를 열었던 당시 스물일곱의 청년 주명덕 작가도 이제 여든을 넘어섰다. 그러나 반세기가 넘는 세월을 거슬러 올라간 기억은 여전히 생생하고 강렬하다. 한미사진미술관 소장품전으로 6월 13일부터 8월 8일까지 열리는 <섞여진 이름들>은 첫 전시에서도 커다란 반향을 불러일으켰지만 50년을 훌쩍 넘긴 오늘 다시 봐도 여전히 감동적이다. 사진이 가진 사실성과 기록성, 진정성이 우리의 마음을 흔들기 때문일 것이다.

오늘의 사진가를 만든 초기 사진들

섞여진 이름들, 1963~1965

ⓒ주명덕

인형을 안고 있는 혼혈인 소녀, 오랜만에 찾아온 엄마가 낯설어 엄마 품에서 울고 있는 흑인 아기, 옹기종기 모여 잠자리에 든 저마다 피부색이 다른 아이들, 반세기 전의 이 아이들은 지구촌 어디로 입양되어 어떤 삶을 살아냈을지 사진을 보면 가슴이 찡하다. 아직도 미국을, 아니 세계를 뒤흔든 최근의 뉴스가 말해주듯 인종차별은 여전하고 “흑인의 생명도 소중하다”라는 피켓을 들고 시위에 나서야 할 정도로 그들의 삶은 녹록지 않다. 하물며 55년 전 이 땅에서 이들에게 우리는 어떤 시선을 던졌을지 상상하는 것만으로도 마음이 아프고 미안하다.

그런데 그 당시 20대 청년 주명덕은 어떻게 홀트씨 고아원의 혼혈 고아들을 찍을 생각을 했을까? 그는 홀트씨 고아원에서 봉사활동을 하는 누나를 만나러 갔다가 혼혈고아들을 보고 충격을 받았다고 한다. 누이를 통해 고아원으로부터 사진촬영 허가를 얻은 그는 3년 동안 촬영을 계속했다. 그리고 우리 사회가 한국전쟁의 아물지 않은 상처인 혼혈아들의 문제에 관심이 적을 때, 그는 서울 중앙공보관 화랑에서 <포토에세이 홀트씨 고아원>이란 이름으로 전시를 개최했다. 이 전시는 당시에 큰 관심과 파장을 일으켰는데, 동아일보, 조선일보 등의 문화면에 소개가 되고 동아일보의 사설란에도 실렸을 정도였다. 그러한 반응을 보며 작가는 “아, 내가 사진을 계속해도 되겠구나.” 하는 용기를 얻었다고 회고한다.

섞여진 이름들, 1963~1965

ⓒ주명덕

ⓒ주명덕

1960년대 한국사진은 회화적인 사진에서 벗어나 리얼리즘 사진으로 발돋움하는 초창기였다. 또한 사진가가 한 가지 뚜렷한 주제의식을 갖고 작업을 하기보다 한 장의 걸작 사진, 즉 결정적 사진을 지향하던 분위기였다. 그러한 때에 해외작가들의 사진집과 라이프 같은 사진 잡지를 탐독하던 그는 동시대 사회의 문제를 제기하는 포토에세이에 주목했다. 물론 이번 소장품전시에서는 포토에세이 외에도 그가 60년대 초반 서울을 촬영한 사진들도 볼 수 있다. 시청이나 광화문, 남대문 등지에서 촬영한 서울 스냅 사진은 20대 초반의 나이에도 불구하고 세련된 앵글과 구도, 명암처리 등 미국의 사진가 윌리엄 클라인의 뉴욕을 연상케 한다. 당시에 그가 얼마나 라이프나 매그넘의 사진을 열심히 보고 그들에게 영향을 받았는지 엿볼 수 있게한다. 그렇지만 그 기간은 오래가지 않았다. 1968년 중앙일보에 입사하면서 점차 주명덕의 시선으로 사회의 소외계층을 바라본 사진에세이가 자리를 잡기 시작했고, 1973년에는 프리랜서 사진가를 표방하며 신문사에서 퇴사, 본격적인 주명덕의 사진세계로 나아갔다. 따라서 이번 한미사진미술관에서 보여주는 전시는 원로작가의 초기작을 다시 볼 수 있다는 즐거움과 함께 그 작품들을 통해 한 작가의 성장의 단서를 찾아볼 수 있는 호기심을 충족시켜준다.

시대를 초월하는 다큐멘터리 사진의 힘

섞여진 이름들, 1963~1965

ⓒ주명덕

“사진은 그 예술성으로 따지자면 조형예술 중에서 가장 낮은 위치에 놓이게 된다. 이런 상태를 사진작가로서 부끄러워할 것은 없다. 그러나 어느 분야의 예술보다 뛰어나야 될 것이며 뛰어날 수 있는 조건을 사진은 가졌다. 사실과 기록이라는 특성으로.”

이는 1969년에 『섞여진 이름들』이란 제목의 사진집에 실린 작가의 글에서 인용한 한 구절이다. 69년이면 작가의 나이 삼십, 공자가 삼십이립(三十而立), 즉 나이 30에 이르러 어떠한 일에도 흔들리지 않는 신념이 확립되었다고 밝힌 것처럼 주명덕 작가도 이미 사진가로서 사진에 대한 확고한 신념을 가졌음을 알 수 있다. 사진의 특성인 사실성과 기록성을 추구하여 그 정점에 이르도록 노력할 것을 다짐하고 60년대 내내 홀트씨 고아원과 함께 서울, 용주골, 인천의 차이나타운, 서울시립아동병원의 아이들 등을 촬영했다.

섞여진 이름들, 1963~1965

ⓒ주명덕

이번 전시는 그의 신념이 옳았음을 입증한다. 대형화한 디지털 프린트가 대세인 지금, 다시 보는 작은 사이즈의 흑백사진은 시대를 초월하는 다큐멘터리 사진의 힘을 유감없이 뿜어낸다. 사진 속 혼혈고아들의 슬픔, 원망, 그리움, 갈망이 아프도록 선연하다. 그들의 눈빛은 조금도 흐려지지 않았고 그들의 기도는 간절함 그대로이고 그들의 눈물은 마르지 않은 채 그대로 있다. 5, 60년이 넘도록 사진 속에서 그렇게 우리를 응시하며 폐부를 찌른다. 그걸 바라보는 우리도 여전히 아프고 안타깝고 쓰리다. 오랜 세월이 흘렀음에도 크게 줄어들지 않는 그들과 우리의 교감은 다큐멘터리 사진만이 구사할 수 있는 진정성이기도 할 것이다.

섞여진 이름들, 1963~1965

ⓒ주명덕

60년대와 70년대에 사회적인 이슈에 기울어졌던 그의 카메라는 80년대를 지나면서 한국의 전통문화와 자연풍경 등을 소재로 스트레이트한 사진의 기본은 유지하면서 작가 고유의 미적 감각과 서정을 깊이 있고 풍성하게 발효시킨 사진을 발표해오고 있다. 그 대상이 도시풍경이든 자연풍경이든 장미든 연꽃이든 그가 대상을 조형화시키고 대상 속에서 사유를 끌어내고 작가 고유의 시선을 느끼게 한다는 점은 작가가 이미 대상과 소재에서 자유롭다는 것을 의미한다. 공자가 나이 칠십이 되면 내 마음에 따라 행동해도 법도에 어긋남이 없다고 한 것처럼 굳이 대상을 구별함이 없이 마음이 가는 대로 촬영해도 주명덕 작가의 고유한 특성을 드러내는 사진으로서 손색이 없음과 같다. 이제는 사진에 대해 이러쿵저러쿵 물으면 그는 이렇게 답한다고 했다. “뜻을 얻으면 말을 잃는다.”고.

1960년대에 우리나라에 이러한 사진이 존재했고 그로부터 참으로 기나긴 시간을 오로지 한길로 매진해온 원로 사진가가 있다는 것, 그것으로 충분하지 않은가. 전시장을 두 번 돌아보며 든 생각이다.

글 : 윤세영 편집주간

이미지 제공 : 한미사진미술관

이미지 제공 : 한미사진미술관